Сравнительный анализ социально – психологической готовности к школе детей,

посещающих и не посещающих детский садСтраница 3

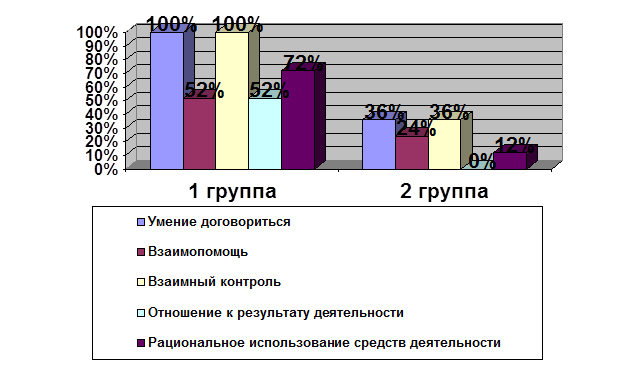

Рассмотрим результаты методики «Рукавички» (Рис. 5).

Рис. 5. Сравнительный анализ результатов, методики «Рукавички»

Из диаграммы, мы видим, что наличие положительного роста факторов в первой группе детей, отмечается по всем отслеженным показателям, причем, по первому и третьему на 100%. Во второй группе детей, отсутствует четвертый показатель: отношение к результату деятельности как к своему, так и партнера, а в первой группе он составляет 52%. Здесь вероятно проявляется привычка ожидания более компетентной оценки со стороны взрослого, а не со стороны сверстников. Важность оценки и умение ее делать, проявляется достаточно ярко, в первой группе детей, так как отношения в микросреде самой группы более разнообразны и демократичны.

Отметим, что у детей первой группы общение со сверстниками отличается от общения детей второй группы. Например: в игре наблюдается активное использование когнитивных моментов общения – приведение примеров, доводов, показывающих необходимость выполнения определенных действий; в общении с детьми преобладают эмоциональные способы воздействия: использование активных действий, сильных звуков, движений. Вероятно, этот прием ребята наблюдали у взрослых и, скопировав, удачно им пользуются.

Значительный рост коммуникативных навыков и умений, свидетельствует о том, что дети, в условиях детского сада имеют больший круг общения, чем в группе кратковременного пребывания. Дети при постоянном психолого-педагогическом сопровождении воспитателей, приобщаются к самостоятельности, целенаправленно приобретают опыт взросления через призму социального опыта старших, удачнее адаптируются к возникающим ситуациям.

По результатам данных диагностик можно сделать вывод: что дети, посещающие детский сад обладают большим спектром социальных контактов друг с другом и выработали адекватные модели поведения в среде сверстников. Дети, посещающие группы кратковременного пребывания в силу слабости и краткости социальных контактов, не испытывают дружеских привязанностей, заинтересованности в партнере, а значит не вполне овладевают моделями сотрудничества со сверстниками.

3. Анализ диагностики особенностей самооценки детей дошкольного возраста.

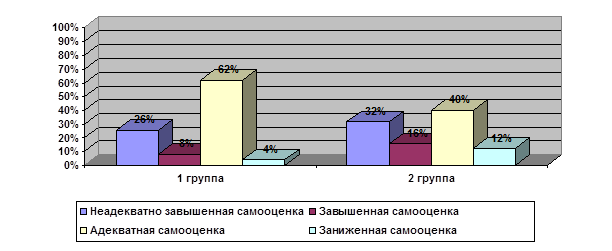

Рассмотрим анализ методики «Лесенка». Были получены следующие результаты: 24% детей первой группы и 32% детей второй группы имеют неадекватно завышенную самооценку. Эти дети не раздумывая, ставили себя на самую высокую ступеньку; считали, что мама и воспитатель оценивают его также; аргументировали свой выбор, ссылаясь на мнение взрослого: «Я хороший – это мама так сказала».

8% и 16% детей первой и второй группы имеют завышенную самооценку, после некоторых раздумий и колебаний, ставили себя на самую высокую ступеньку, называли какие-то свои недостатки и промахи, но объясняли их внешними, независящими от него, причинами, считали, что оценка взрослых в некоторых случаях может быть несколько ниже его собственной: «Я, конечно, хороший, но иногда ленюсь. Мама говорит, что я неаккуратный».

Адекватную самооценку имеют 64% детей первой группы и 40% детей второй группы. Обдумав задание, дети ставили себя на 2-ю или 3-ю ступеньку, объясняя свои действия, ссылаясь на реальные ситуации и достижения, считали, что оценка взрослого такая же либо несколько ниже.

С заниженной самооценкой в диагностирующих группах были 5% детей первой группы и 10% детей второй группы. Эти дети ставили себя на нижние ступеньки, свой выбор не объясняли либо ссылались на мнение взрослого: «Мама так сказала», (Рис. 6).

Рис. 6. Сравнительный анализ результатов, самооценки детей исследуемых групп

На основе результатов, можно сделать вывод: что различия между показателями адекватной самооценки детей исследуемых групп (64% и 40%), можно объяснить тем, что для оценки поведения взрослый дает ребенку «точку отсчета», а в детском саду в результате совместной деятельности и общения с другими людьми, ребенок познает важные ориентиры поведения. Тогда как для детей второй группы большее значение имеет оценка родителей, а не воспитателей, что несколько деформирует адекватность самооценки.

Для подтверждения объективности и достоверности, сделанных нами выводов, был использован метод углового преобразования Фишера [59, с.164]. В результате расчетов было получено эмпирическое значение коэффициента углового преобразования Фишера (Таблица 8).

Таб. 8. Результаты математической обработки углового преобразования Фишера

|

№ п/п |

Проведенные методики |

Значение φэмп. |

Различия Φкр. = 1,64 при р ≤ 0,05 |

|

I. Особенности отношений детей дошкольного возраста к чужим взрослым (анкета для родителей «Отношение детей к чужому взрослому»): | |||

|

1. |

Серьезные трудности в общении. |

2,499 |

различия существенные |

|

2. |

Трудности общения, в конкретных ситуациях. |

0,862 |

различия не существенные |

|

3. |

Индивидуальные особенности ребенка. |

1,718 |

различия существенные |

|

II. Особенности мотивов общения детей дошкольного возраста к воспитателю (рисуночный тест «Мой воспитатель»): | |||

|

1. |

Деловые мотивы общения. |

2,219 |

различия существенные |

|

2. |

Познавательные мотивы общения. |

0,296 |

различия не существенные |

|

3. |

Личностные мотивы общения. |

1,792 |

различия существенные |

|

III. Особенности отношений детей дошкольного возраста к сверстникам (социометрический тест «Два домика»): | |||

|

1. |

«Социометрические звезды» |

3,276 |

различия существенные |

|

2. |

«Предпочитаемые» |

0,572 |

различия не существенные |

|

3. |

«Пренебрегаемые» |

2,219 |

различия существенные |

|

4. |

«Изолированные» |

0 |

различия не существенные |

|

5. |

КБВ – коэффициент благополучия взаимоотношений. |

2,014 |

различия существенные |

|

6. |

ИИ – индекс изолированности. |

2,011 |

различия существенные |

|

IV. Особенности взаимоотношений детей дошкольного возраста со сверстниками (методика «Рукавичка»): | |||

|

1. |

Умение договориться |

6,557 |

различия существенные |

|

2. |

Взаимопомощь |

2,075 |

различия существенные |

|

3. |

Взаимный контроль |

6,557 |

различия существенные |

|

4. |

Отношение к результату деятельности |

5,694 |

различия существенные |

|

5. |

Рациональное использование средств деятельности |

4,662 |

различия существенные |

|

V. Особенности самооценки детей дошкольного возраста (методика «Лесенка»): | |||

|

1. |

Неадекватно завышенная самооценка |

0,632 |

различия не существенные |

|

2. |

Завышенная самооценка |

0,880 |

различия не существенные |

|

3. |

Адекватная самооценка |

1,718 |

различия существенные |

|

4. |

Заниженная самооценка |

1,074 |

различия не существенные |

Анализ результатов коррекции эмоциональных нарушений у старших дошкольников

Нами была проведена повторная диагностика. Эта диагностика проводилась с целью проверки эффективности коррекции эмоциональных нарушений посредством составленной нами системы занятий с использованием методов арт-терапии, и которая апробировалась в работе со старшими дошкольниками.

Полученные результаты обследования детей, которые приним ...

Эмпирическое исследование цветового профиля лиц и

виктимного поведения. Организация

и методика исследования

Дети и подростки нередко становятся жертвами преступлений, жестокого обращения и насилия. Многочисленные исследования в области детской и подростковой психиатрии и психологии убедительно свидетельствуют о том, что психологические травмы детства оказывают сильное влияние на всю последующую жизнь человека, формирование его характера, псих ...

Выводы

1. Кризисы профессионального становления выражаются в изменении темпа и вектора профессионального развития личности. Факторами, детерминирующими кризисы, выступают:

· возрастные психофизиологические изменения;

· изменение социально-профессиональной ситуации;

· качественная перестройка способов выполнения профессиональной деятельности ...